5月31日 朴葉餅作り・りんごの摘果

31日(土)の午前は、卓球部と文化部音楽班に所属している中学生4人が休日部活へ行ったので、小学生5人と中学生1人の6人で朴葉餅作りの一環として、餡子と米の粉を作ることに。

まずは小豆を洗い、一度さっと茹でこぼしたら、たっぷりの水を加えて中火で煮ました。

そして、やわらかく煮えるのを待つ間に、石臼挽きの体験をすることに。朴葉餅作りの手粉として使う用に、みんなでうるち米1合分を石臼で挽いてみました。昔は、石臼でいろいろなものを挽くのはおばあちゃんの夜なべ仕事だったそうです。しかし、なかなか大変な作業。学園生は、「石臼ってこんなに重いんだ」と思いながら、真剣なまなざしで回転臼(上臼)を回していました。

2人で半回転ずつ行った子も。2人で向かい合い、人が代わった事が分からないくらい、スッと挽き手を受け渡せるようにしようとしていました。最初は、挽き手が完全に止まった事が分かるくらいぎこちなかったけれど、徐々にスムーズに回せるようになった子たちが多かったです。

なるべく細かい粉にするために、二度石臼にかけ、サラサラの米の粉を目指しました。

そして、細かめの米の粉になった頃、小豆がやわらかく煮えたので、アク取りをし、砂糖と少々の塩を加えて、火にかけながら練り上げました。水分が飛んだら、トロトロの小豆が、ドロっとした餡子へと変化し、混ぜる手が重たく感じます。だんだんと固まっていく様子・感触に、「面白いな~」と思った子たちがいました。

そして、炊き上がった餡子を火から下して完成。午後まで冷ましておきました。

午後は、まず全員で朴の葉を取りに行きました。虫食いや汚れがないかや、適したサイズであるか等を確認しながら、1人2枚ずつ取りました。

そして、食堂に戻って生地作り。米の粉と砂糖と塩に熱湯を注ぎ、耳たぶくらいの柔らかさにし、でっちり(売木村の方言で、こねることを“でっちる”と言います。)ました。でっちる時のポイントは、指ではなく手のひらを使うことですが、山留1年目の子たちはよく理解できず・・・。継続生の3人、特に女の子2人は、上手くでっちれていましたが、山留1年目の子たちは、せっかく一つにまとまった生地をぐちゃぐちゃにしてしまったり、指にたくさん生地を付けたりしていました。

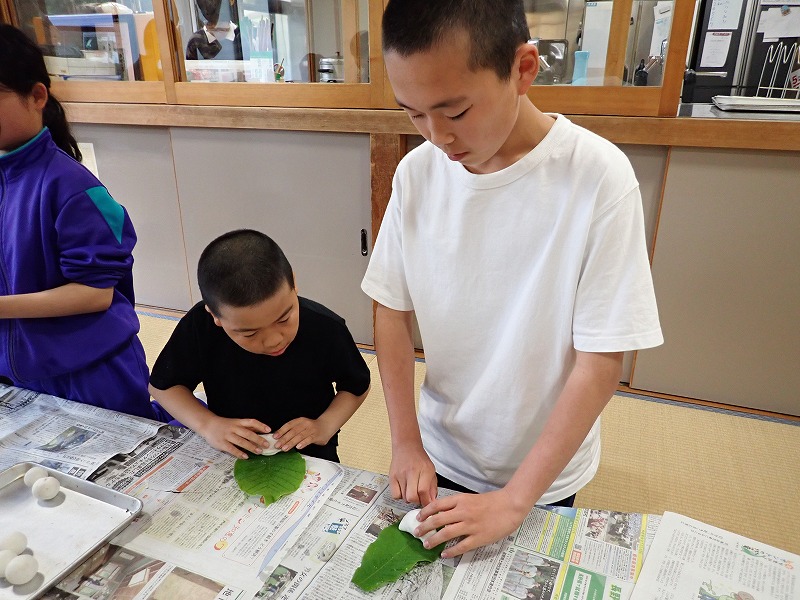

でっちれたら、適当に小判型にのばし、餡子を包んで閉じ、朴葉で包みました。自分で作ったものを自分で食べられる可能性は低く、誰が作ったか分からないものを食べる確率が高いという事で、小学4年生のYさんは「頑張ってきれいに作らなきゃ!」と意気込みながら成型していました。

また、これまで生地をぐちゃぐちゃにしているだけだった子は、適当な大きさにちぎった生地を真ん丸にする才能はあったようで、「え!きれいにできてる!」と、他の子からも驚かれ、本人は超ご満悦でした。しかし、小判型にのばすことには苦戦・・・。他の子が食べるのを躊躇する程ぐちゃぐちゃな状態になってしまいました。

全て朴の葉で包めたら、蒸し器に入れて蒸しました。餡子が好きな子たちは、「早く食べたいな~」と、ワクワクしていました。

また、夕方には、南部第一地区の甘蕨農園(売木村唯一のりんご農園)で、りんごの摘果体験をさせていただきました。幼果の時期に摘果することで、大きくて味の良いりんごができやすくなるそうです。中心果(ない場合や小さい場合は他の幼果)を残して周りの幼果を摘み取るこの作業は、リンゴ栽培のほんの一部の作業ですが、とても大事な作業です。学園生は、枝を折ったり、葉を傷つけたりしないようにしながら、一つ一つ丁寧にはさみで摘み取っていました。

また、幼果を見て掻き立てられた食欲。「これって食べられる?」「もうりんごの味するのかな?」「美味しそう」など、幼果の味に興味津々でした。中には少しかじってみた子も。酸っぱい、苦いなどの感想でした。また、幼果を少し切り、切り口がオクラやきゅうりに見えるなど、何に似ているか言い合っている子たちもいました。

一時間ほど作業させていただき、終了。後半は手ではなく口が動いている子がほとんどでしたが、貴重な体験ができました。

農園主の伊東さん、お忙しい中摘果体験をさせてくださりありがとうございました!

25/06/05